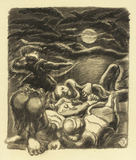

Ludwig Meidner, Ohne Titel (düstere Landschaft mit verhüllter Figur und sieben Posaunenbläsern), um 1938

Ludwig Meidner, Ohne Titel (düstere Landschaft mit verhüllter Figur und sieben Posaunenbläsern), um 1938

Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwerts.

Josua 6, 20/21

Die sieben Posaunen des Jüngsten Gerichtes aus der Apokalypse des Johannes (die auf die sieben Posaunen bei der Einnahme Jerichos anspielen) sind wohl das bekannteste Bildmotiv in Endzeitdarstellungen. Dass diese Kohlezeichnung jedoch nicht in traditioneller Weise das Weltgericht zeigt, verrät bereits ein flüchtiger Blick auf die sieben "Posaunenengel". Groteske und deformierte Gestalten kündigen hier das Ende der Zeiten an: Rechts erkennt sieht man ein Schwein, und die Figur rechts oben in der Ecke erweist sich bei näherem Hinsehen als Hindenburg-Büste.

Das Blatt gehört zu einem "Visionen" betitelten Zyklus von Kohlezeichnungen, mit dem Ludwig Meidner ab Mitte der 1930er Jahre an seine apokalyptischen Szenarien aus den 1910er Jahren anknüpfte. Doch nun waren seine Bilder deutlich komplexer und kryptischer, was einerseits auf Meidners intensive Beschäftigung mit jüdischer Mystik und andererseits auf seine Erfahrungen unter dem NS-Regime zurückzuführen ist.

In der Zeichnung verweisen einige Bildmotive auf eine symbolisch-mystische Bedeutungsebene, etwa das Buch links unten oder die Wolken, die sich bei näherem Hinsehen als anthropomorphe Himmelswesen erweisen. Rätselhaft bleiben hingegen etwa die kleinen Schiffe im Hintergrund oder die bei den Posaunenbläsern liegende kopflose Figur. Mehrdeutig ist auch der Sitzende mit dem verhüllten Kopf im Vordergrund. Es könnte sich um eine Selbstdarstellung des Visionärs handeln, die die antike Vorstellung des blinden Sehers aufgreift. Das Verhüllen des Kopfes kann aber auch die Weigerung versinnbildlichen, der Wahrheit ins Auge zu blicken, wie dies in anderen Blättern Meidners der Fall ist, etwa in Die Nazis, 1940–42. Letzteres erscheint plausibler. Denn dass die Endzeit, die hier angekündigt wird, keine friedliche sein wird, deuten die Büste des ehemaligen Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg und die eigentümliche Form von zwei der Posaunen an, die auffällig an die Geschützrohre von Panzern erinnern.

Die Interpretation des Blattes als Kriegswarnung korrespondiert mit seiner Entstehungszeit. Obwohl das Blatt nicht datiert ist, lässt es sich stilistisch in eine Reihe vergleichbarer Zeichnungen von 1938 einordnen. Wahrscheinlich entstand es unter dem Eindruck der sogenannten Sudetenkrise, die erst durch das Münchener Abkommen beigelegt wurde, mit dem die drohende Kriegsgefahr abgewendet schien.

Weiterführende Literatur:

Kassandra. Visionen des Unheils 1914-1945 (Ausstellungskatalog Deutsches Historisches Museum, Berlin), Dresden 2008, S. 154f.