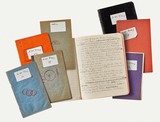

Steinberg Verlag, Plakat zu Hölle und Himmel, 1944

Auf ihm aber, der riesenhafte Fisch, der vogelfüßige, der auch Schlange ist – Vogel, Fisch und Schlange in einem –, er vollendet die Drehung seines Körpers um den Stamm so, daß sein gewaltiger Kopf in schöngeschwungener, in gefälliger Linie, sein silbriger Kopf gegen die Stadt hin den Rachen aufsperrt. Für den gequälten Antonius – er sieht das Ungeheuer, auch wenn’s in seinem Rücken agiert, er sieht es mit dem übersichtigen Auge des Wahnvollen – für ihn droht das Monstrum die Welt zu verschlingen.

Auszug aus Alexander Moritz Freys Roman Hölle und Himmel, 1945

Den Umschlag von Alexander Moritz Freys Exilroman Hölle und Himmel, der 1945 im Steinberg Verlag in Zürich erschien, ziert ein schwarz-weisser Ausschnitt des Triptychons Die Versuchung des hl. Antonius (1500/10), gemalt von einem Nachfolger von Hieronymus Bosch. Das heute im Dommuseum Salzburg hängende Gemälde befand sich zur Zeit der Romanabfassung im Privatbesitz eines Salzburger Kaufmanns namens Moser, der Frey und seinem Verlag offenbar eine Reproduktion davon für die Buchgestaltung überliess. Das Rätselraten um die Echtheit, den Wert und die Restauration des Gemäldes, das der Kaufmann Willwalt Wegwart von einem Trödler erworben hat und welches der Gelehrte Dr. Erich Promesser mit aller dem Kunsthistoriker zu Gebote stehenden Skepsis begutachtet, bildet auch den Dreh- und Angelpunkt der Romanhandlung. Die apokalyptische Szenerie des Bildes zwischen Versuchung und Vernichtung liest sich zugleich als unübersehbare Allegorie auf den von Frey mit den Mitteln des Grotesken behandelten „Höllenspuk des Dritten Reiches“ (so der Klappentext der Neuausgabe von 1988). Die NS-Ideologie wirft in den Jahren 1933–1938, die der Autor wie sein Alter Ego Wilhelm Funk in Salzburg verbrachte, bereits unheilvoll ihre Fangarme nach Österreich aus und droht Justiz und Demokratie gleich dem Dreimaster zu verschlingen. Auch das hochformatige Plakat des Steinberg Verlags wirbt 1945, als die Monstrosität der NS-Verbrechen offen zutage liegt, mit diesem eindrücklichen Motiv, das dank des abgebildeten aufgeklappten Umschlags eine noch grössere Wirkung entfaltet. Die Metapher des die Welt verschlingenden Ungeheuers wird vom Rezensenten des Bücherblatts übernommen, wonach man das Buch „mit zitternden Nerven verschlingt“. Das Bild selbst wurde Hans-Albert Walter zufolge erst 1946 erstmals in einem Kunstkatalog veröffentlicht, weshalb dem Steinberg Verlag mit diesem Cover gleichsam der Coup einer teilweisen Erstpublikation gelang.

Weiterführende Literatur:

Walter, Hans-Albert: „Der Meisterzeichner von Nachtstücken und Traumgesichten“. Alexander Moritz Frey – wiederzuentdecken. Büchergilde Gutenberg: Frankfurt am Main 1988.