Die Ausstellung „Entartete Kunst“ (1937)

Die Ausstellung „Entartete Kunst“ (1937)

Was will die Ausstellung „Entartet Kunst“?

[…]

Sie will die weltanschaulichen, politischen, rassischen und moralischen Ziele und Absichten klarlegen, welche von den treibenden Kräften der Zersetzung verfolgt wurden.

[…]

Zitat aus dem Ausstellungsführer „Entartete ‚Kunst’“, 1937, S. 2

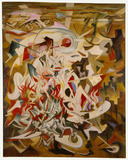

Am 19. Juli 1937 eröffnete in München die Wanderausstellung „Entartete Kunst“. Für diese hatte der Präsident der Reichskammer der bildenden Künste zuvor die großen Sammlungen deutscher Moderne gesichtet, Exponate beschlagnahmt und nach München bringen lassen. Unter den circa 700 ausgestellten Werken fanden sich unter anderem Arbeiten von Max Beckmann, Georg Grosz, Otto Pankok, Hans Grundig und Max Ernst.

Wichtiger Teil des Ausstellungskonzepts war es, beim Besucher negative Gefühle und den Eindruck von Chaos hervorzurufen. Hierfür wurden die Werke in schlecht belichteten Räumen dicht an dicht gehängt und um diffamierende Wandbeschriftungen ergänzt. Zudem sollten die neben den Werken vermerkten Ankaufspreise auf die angebliche Verschwendung von Steuergeldern verweisen. In wieweit das Konzept bei den drei Millionen Besuchern aufging, ist nicht bekannt.

Bis 1941 reiste die Ausstellung durch Deutschland, Österreich und die besetzten Ostgebiete. Die Exponate wechselten in dieser Zeit mehrfach, da „international verwertbare Kunst“ aussortiert und für Devisen ins Ausland verkauft oder gegen alte Meister eingetauscht wurde. Um die Lücken zu schließen, griff man auf den Bestand aus einer zweiten Beschlagnahmeaktion (1937) zurück, bei der circa 21.000 Kunstwerke aus öffentlichen Sammlungen entfernt wurden. Nach Ausstellungsende wurden die Exponate dem Propagandaministerium übergeben. Eine Rückgabe an die Museen erfolgte nicht – die Beschlagnahme war 1938 rückwirkend durch ein Gesetz legitimiert worden.